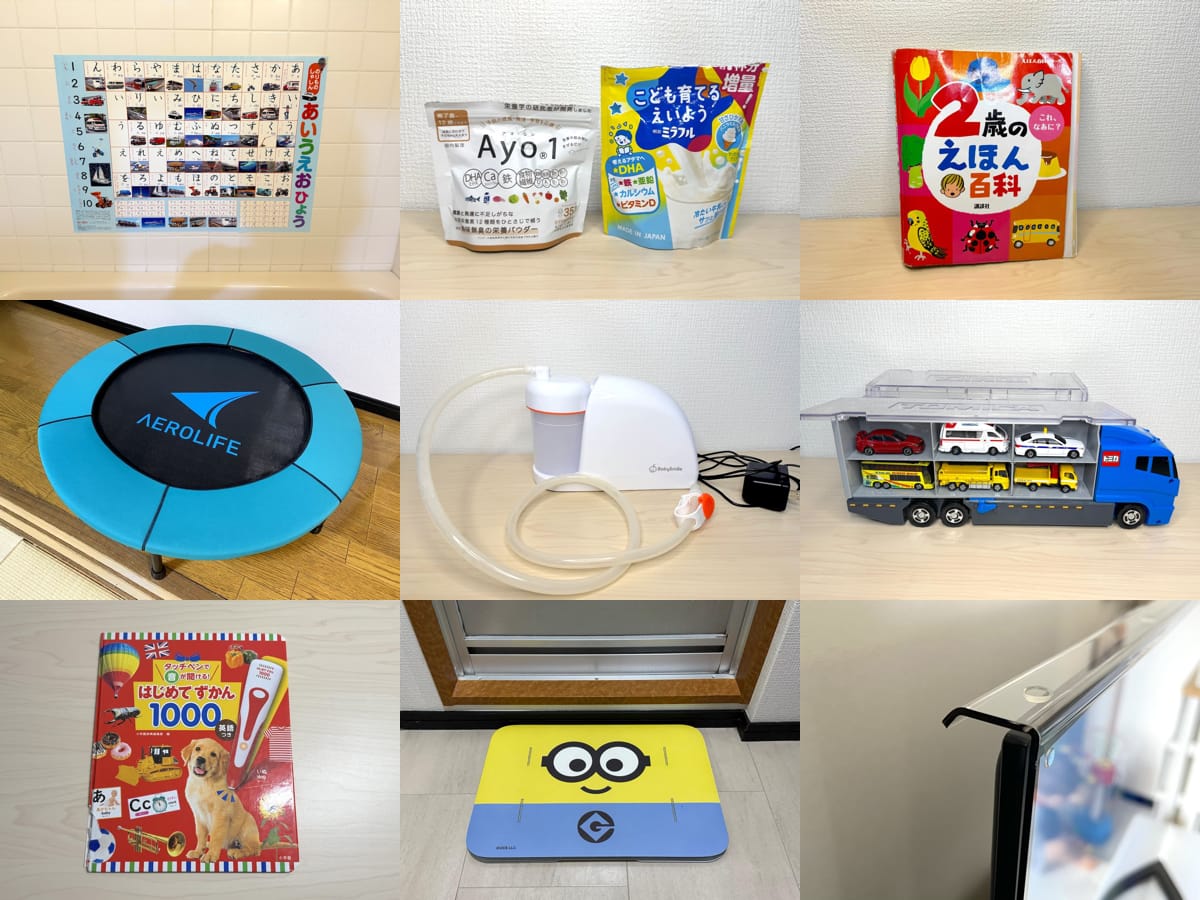

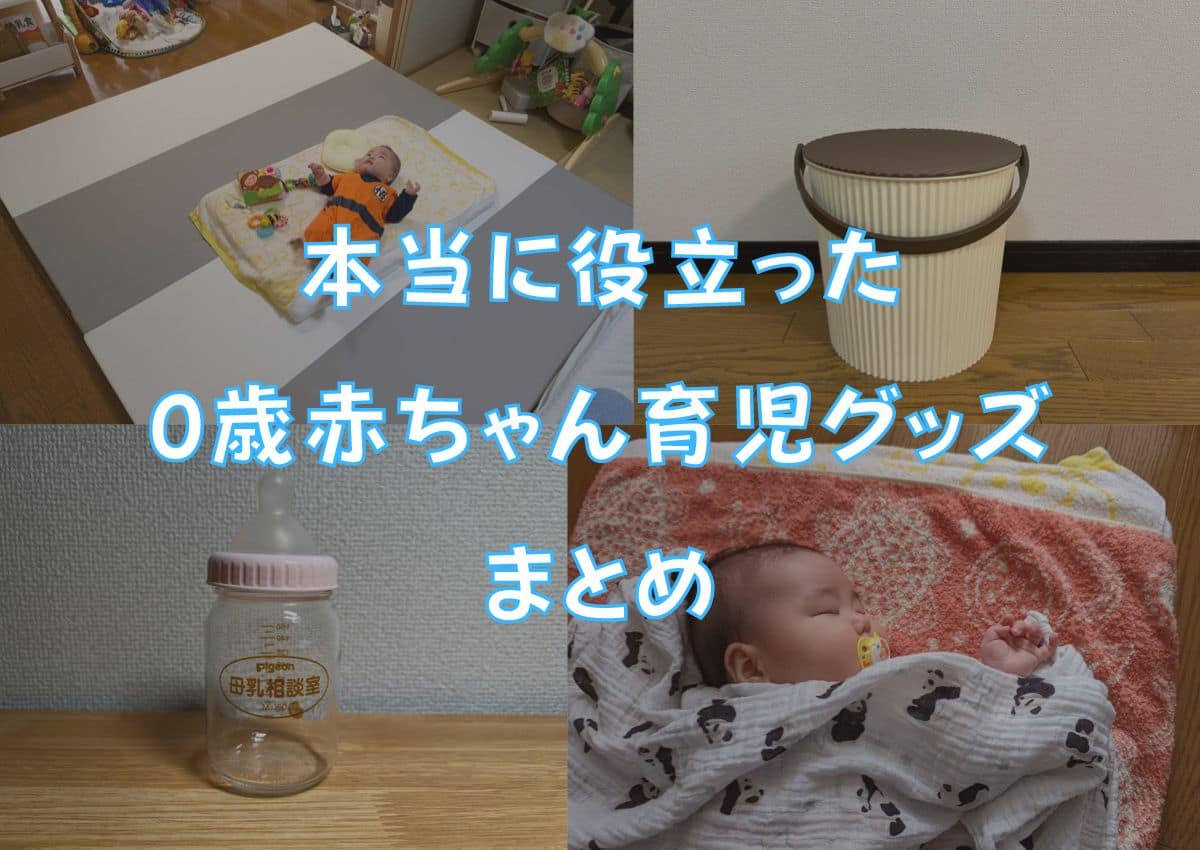

毎日が新しい発見の連続、一方でイヤイヤ期まっただ中で超大変な2歳児の子育て。

子どもの成長に合わせて、日々の生活をサポートしてくれる便利な育児グッズをそろえておくことで、親も子もより快適に過ごすことができます。

今回は、実際に我が家で使ってみて「これは本当に便利だった」と感じた10のアイテムをご紹介。

2歳児ならではの悩みを解決してくれる、実用的なグッズばかりです!

スマートバスマット

じっとしていられない2歳児の体重測定は本当に大変。わが家では半ばあきらめていました。。。

そんな悩みを解決してくれたのがスマートバスマット。

50×35cmの大きなバスマットサイズなので、普通の体重計よりもずっと乗りやすく安定感がある。

珪藻土マットを乗せて使うため、お風呂上がりに足をふきながら自然に体重測定ができるのも大きなメリットです。

特に子どもにとって魅力的なのは、ミニオンやポケモンのコラボデザインがあること。

我が家では「ミニオン FACE」デザインを使用していますが、子どもが喜んで乗ってくれるので、ほぼ毎日無意識のうちに体重が測定できています。

測定データはWi-Fi経由でアプリに同期され、いつでもスマホでチェック可能。

体重のグラフがひと目でわかるので、成長の変化を把握しやすいのも優れたポイント。

標準成長曲線に対してどの位置にいるかも、アプリですぐに見られますよ。

【10%オフ】スマートバスマット「ミニオン」モデル – issin公式

【10%オフ】スマートバスマット 体組成計 ポケモンモデル – issin公式

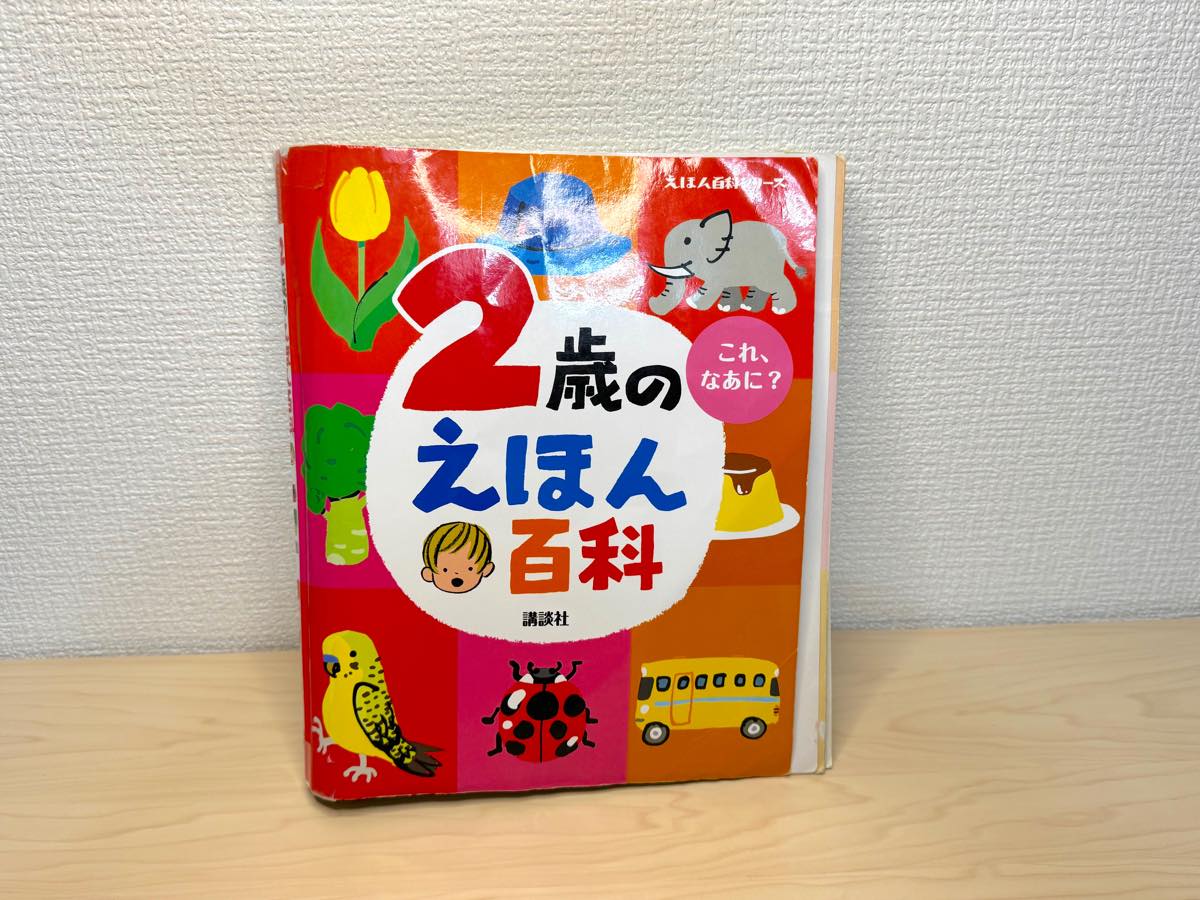

2歳のえほん百科

2歳児の知的好奇心を満たしてくれる絵本として、2歳のえほん百科もおすすめ。

この時期の子どもが興味を持つさまざまなテーマが年齢に適した形で紹介されていて、知識を広げるのにとても良い。

動物、乗り物、食べ物、身の回りのものなど、2歳児が「これなあに?」と興味を示すものが豊富に掲載されていて、親子で対話しながらものの名前を覚えられます。

写真やイラストが大きくて見やすく、まだ文字が読めない子どもでも楽しめる。

言葉の発達が著しい2歳の時期に、語彙を増やし、世界への関心を広げるのに役立つ一冊です。

栄養補助パウダー(Ayoとミラフル)

これまでさほどイヤがることなくミルクや離乳食を食べていた我が子も、2歳になると偏食や食べムラがかなり極端に出てきて栄養状態が心配に。。。

Ayoは栄養学の研究者が開発した栄養パウダーで、12種類の必須栄養素(DHA、カルシウム、鉄、食物繊維、葉酸、亜鉛、各種ビタミンなど)が摂取できるとのこと。

「ほぼ無味無臭」という謳い文句ですが、実際には少し魚粉っぽい香りがするため、好物の飲むヨーグルトに少しずつ混ぜて与えています。

ミラフルは、明治から発売されている栄養補助食品。鉄、亜鉛、カルシウム、ビタミンD、DHAが含まれています。

チョコレートやストロベリー味もありますが、わが家では飲むヨーグルトに溶かしやすいヨーグルト味を愛用中。

もちろん一番大切なのは食事での栄養摂取ですが、こういった栄養パウダーで少しでも栄養バランスを整えられればいいな。。。

おかたづけコンボイ

2歳児にお片付けの習慣をつけさせるのは至難の業。

少しでも楽しくお片付けができればと、おかたづけコンボイを買ってみました。

大きなトラック型のトミカで、荷台とフロントゲートに最大13台のトミカを収納できるのが特徴。

仕切りは取り外し可能なので、ロングタイプのトミカも入ります。価格も約2,500円とお手頃。

単に収納できるだけでなく、フロント部分に収納したトミカをレバーを押して発車させたり、ルーフが開閉したりと遊び要素も満載。

遊んだ後は楽しく片付けができるので、子どもも積極的にお片付けしてくれます。

Amazonでのレビューも1,800件以上で☆4.5と口コミ高評価。

乗り物好きの子どもへのプレゼントにもおすすめです。

室内用トランポリン

暑い夏、寒い冬、あるいは雨の日など、天候に左右されずに子どもの運動不足を解消できるのが室内用トランポリン。

小さなスペースで飛び跳ねるだけでもかなりの運動量になり、階下への衝撃も少ないのでマンションやアパートでも使いやすいのがメリット。

2歳児でも室内で楽しく運動ができるだけでなく、大人の手軽なエクササイズ用としても活用できます。

我が家ではエアロライフのホームジャンピングという日本の会社が取り扱う製品を買ったんですが、2025年7月現在は在庫切れしている模様。

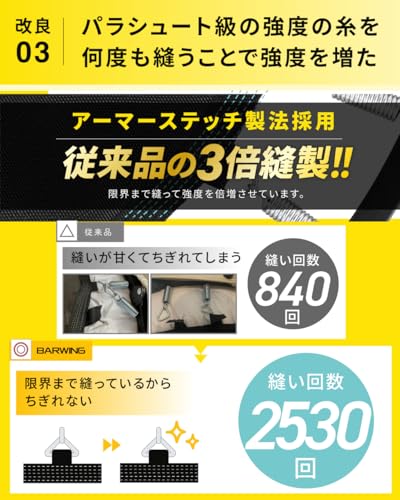

以下のリンクは、同じく日本メーカーが販売しており口コミ評価も高いBARWING(バーウィング)のトランポリンです。

トランポリンを子どもが飛んでいると、まれにジャンプした勢いで飛び出すことがあるので注意。

ぶつかると危ない角の立った家具などの近くには置かないほうが良さそうです。

メルシーポット

まだ鼻をかむことができない2歳児の鼻づまり対策に、メルシーポットは必需品といってもいい鼻吸い器。

全国1,500の小児科や耳鼻科でも使われている電動の鼻水吸引器で、パワフルな吸引力でしっかりと鼻水を吸い取ってくれます。

掃除機のような吸引機能を備えた本体、タンク、ノズルに分かれており、大きさはだいたいアイロンくらい。

私がやってみて感じた、メルシーポットで鼻水を吸うコツは以下の2ステップ。

鼻に対して直角に立てて吸うのがポイントです。

- まずノズルを鼻の下から上に差し込む

- 鼻に入った状態のノズルを鼻と直角に立てる⇔戻す、を繰り返す(立ててノズルが鼻と直角になったときに鼻水が吸える)

鼻が詰まると子どもがうまく眠れず、結果的に親の睡眠時間も削られて大変。

中耳炎や目の充血の原因になってしまうことも。

鼻の詰まりを感じたら、このメルシーポットで通りやすくしてあげることが大切です。

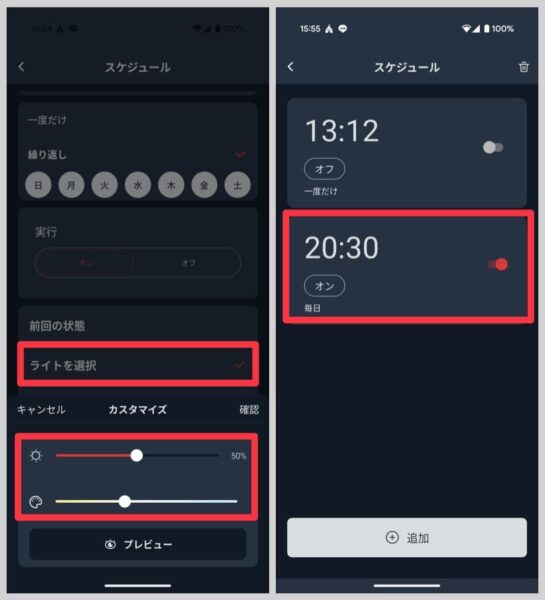

SwitchBot シーリングライト

ときになかなか寝ない2歳児。

親としては何とか寝られるようにさまざまな対策をしますが、そのうちの1つが明かりを徐々に暗くすること。

手動だと忘れたり手が回らなかったりしがちなので、SwitchBot シーリングライトで自動的に暗くしていくのがおすすめの方法。

SwitchBotシーリングライトの最大の特徴は、アプリで操作・設定ができること。

電源のオン・オフだけでなく、光の強さや色を調整したり、スケジュールやタイマー動作させることも可能。

わが家では、子どもの就寝時間に向けて少しずつ暗くなるようにスケジュール設定中。

たとえば20時に明るさ50%、20時30分に25%、21時に10%、21時30分に1%……というように段階的に暗くすることで、子どもの覚醒レベルを下げ、自然な入眠への流れが作れます。

(もちろんこれだけでスッと寝てくれるほど甘くはありませんが、役には立っているはず)

調光・調色やアプリ操作・設定ができて、天井用のLEDライトとしても普通に優秀です。

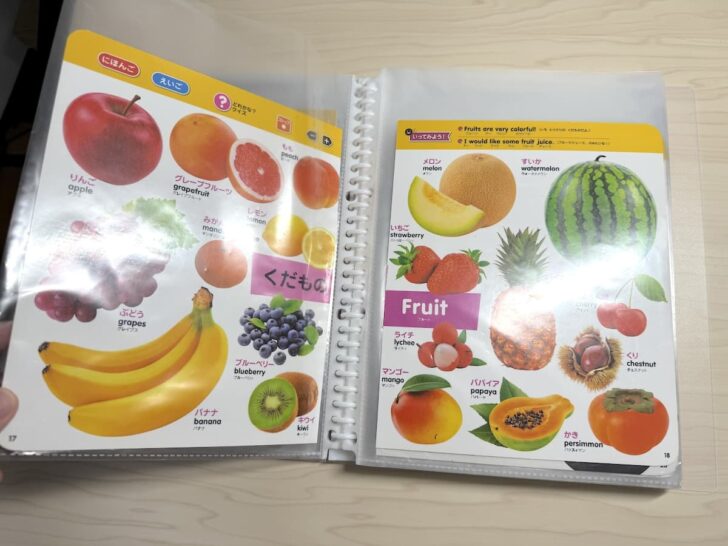

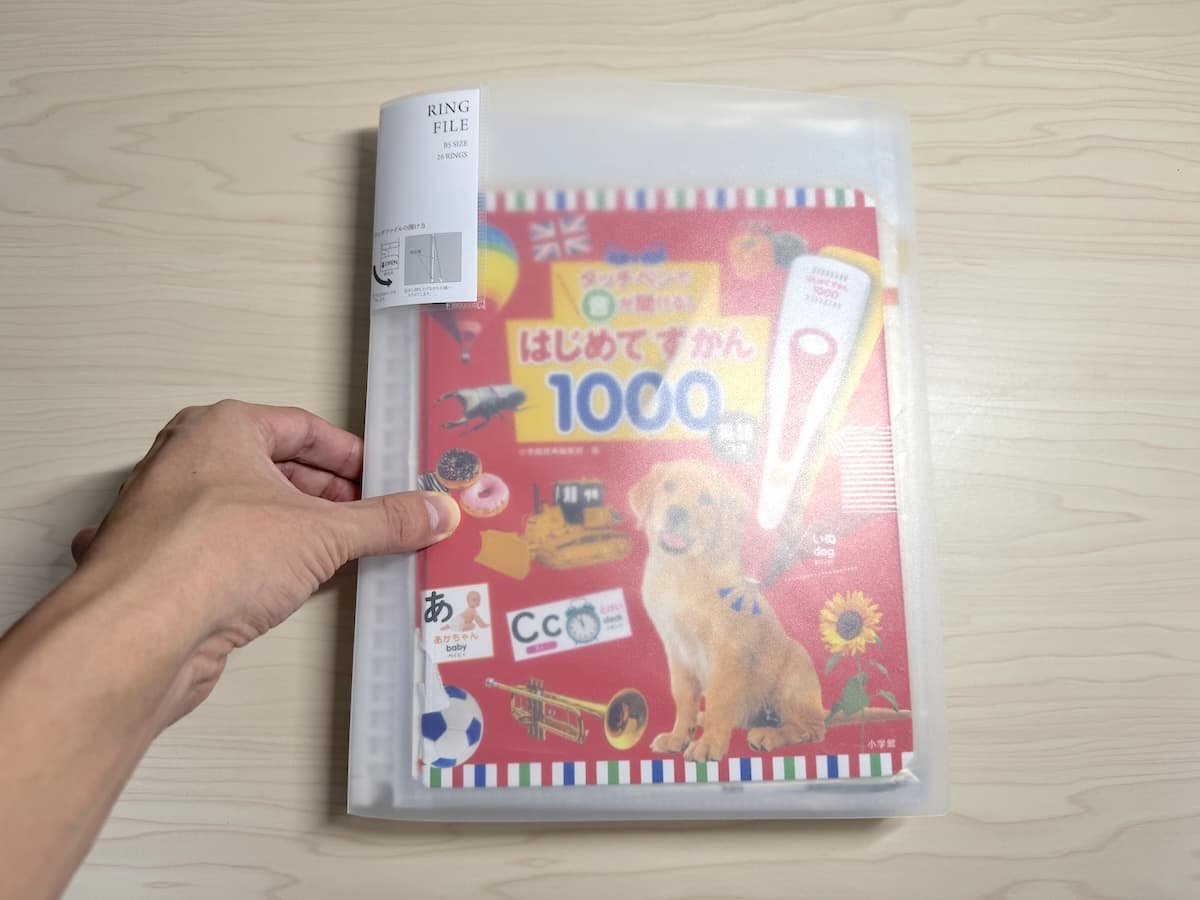

タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000

タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000は、2歳児の言葉の発達に大いに役立つ学習図鑑。

3歳になった今でも毎日のように引っ張り出して読んでます。

生き物や乗り物、食べ物などが豊富な写真で掲載されており、ひらがな、カタカナ、アルファベットから童謡まで網羅。

付属のタッチペンを当てると物の名前を教えてくれたり、パトカーならサイレンの音が流れたりと、視覚と聴覚の両方で学習できます。

はたらく車の音や動物の泣き声も収録されており、クイズ機能もあるので楽しみ方が幅広いのが最大のメリット。

英語モードに切り替えることもできるので、英語を習いはじめた小学生にもまだまだ使えそう。

子どもが熱心に使うとページが破れてしまいがちなんですが、わが家ではクリアポケットに入れて保護しています。

少し高めではありますが、それだけの価値はある逸品。長く使えます。

液晶テレビ保護パネル

2歳児がいる家庭で心配なのが、叩いたり物を投げたりしてテレビの液晶が割れてしまうこと。

小さい子がいる友人も買い替えたばかりのテレビを壊されてしまい、修理代が購入代金と同じくらいかかると嘆いていました。。。

こういった悲劇の対策として、液晶テレビ保護パネルが非常に有効。

アクリル製の透明パネルをテレビにかぶせることで、子どもが画面を叩いたりおもちゃを投げつけたりしてもテレビを守れる製品。

おかげでわが家のテレビは割れたり傷つくことなく、子どもが多少触っていても安心して見ていられます。

55インチタイプで19,800円とそれなりに高いですが、テレビの修理代は最低でも数万円、場合によってはテレビ本体と同額近くになることも。

予防策として設置しておく価値は十分あります。

暗い場面での周囲の映り込み(反射)がやや強まってしまうのがデメリット。

ですが、万が一のときのコストや手間を考えれば許容範囲。日頃の安心を買うという意味でもいい買い物でした。

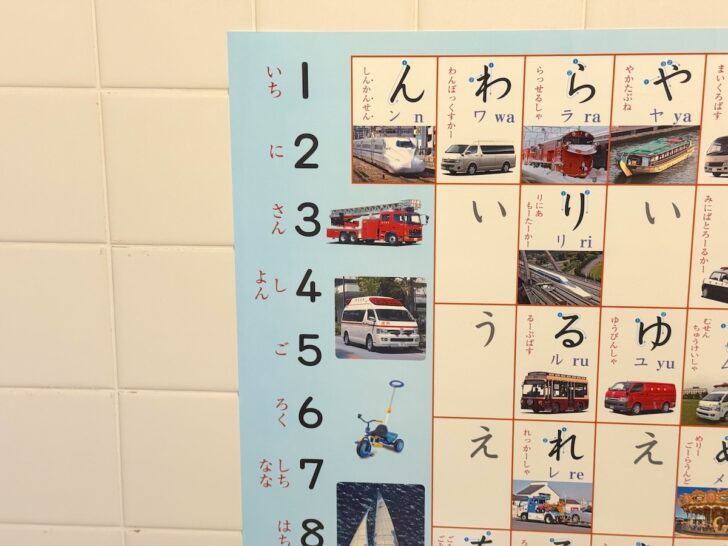

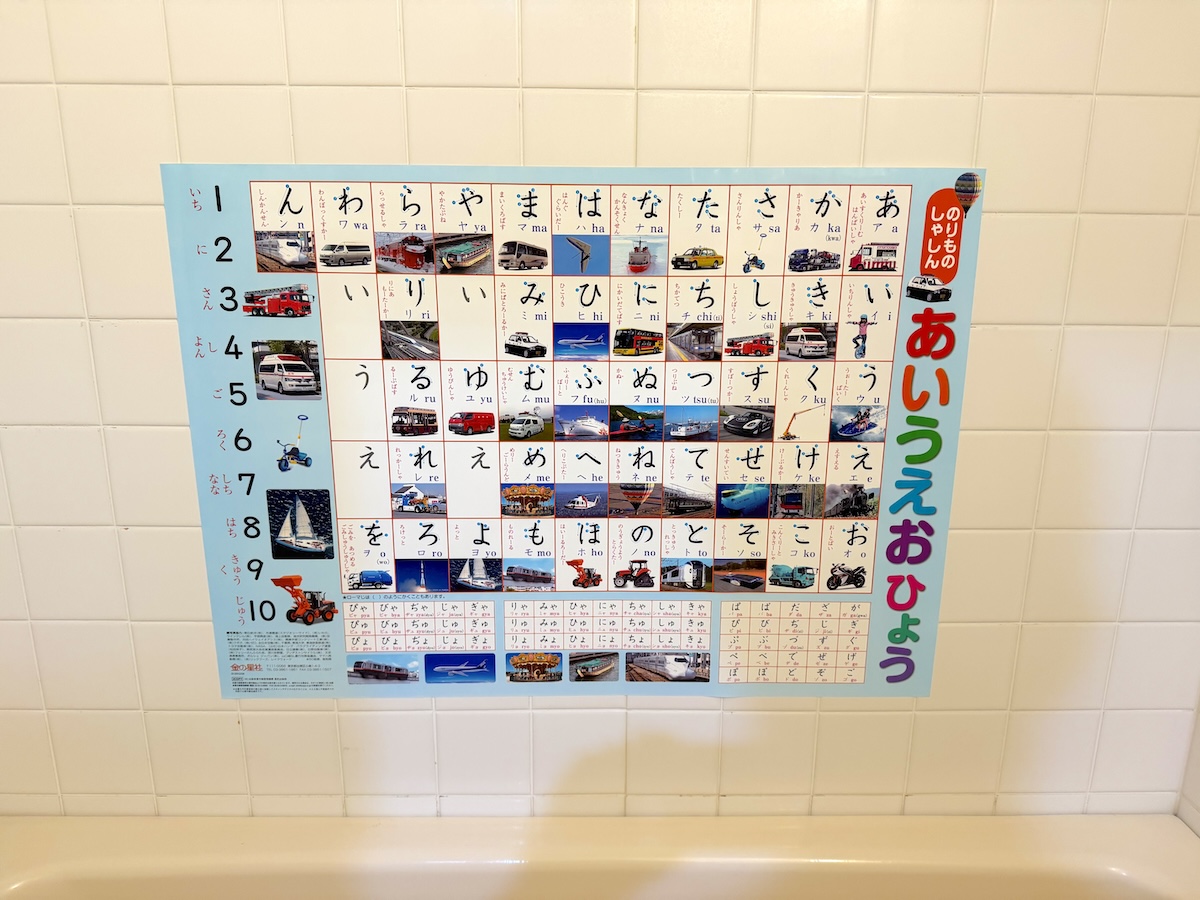

お風呂に貼れるあいうえおひょう

毎日のお風呂タイムで言葉やひらがなをおぼえられるのが、のりものしゃしん あいうえおひょう。

接着剤やテープを使わず、水だけで壁にくっつくので設置が簡単。

「あいうえお」で始まる乗り物がたくさん載っており、乗り物好きの子どもなら特に興味を示してくれます。横には数字も載っているので、お風呂から上がる時などに数字を数える練習もできる。

乗り物以外にも恐竜、ドラえもん、一般的な動物や食べ物など、子どもの興味に合わせてさまざまな種類から選択可。

おもちゃで遊ぶ以外の選択肢ができ、言葉の勉強にもなる一石二鳥のアイテムです。

まとめ:大変な2歳児子育てを便利グッズで乗り切ろう

振り返ってみても、話がなかなか通じない2歳児の子育ては本当に大変でした。。。

この記事で紹介した10の子育てグッズを活用できたこともあって、なんとか乗り切ることができました。

子どもの成長段階や興味に合わせて、使えそうなものがあればぜひ取り入れてみてください!

コメント